ふりかえりの本質

まずはじめに、ふりかえりの本質は**「ある特定の時間・空間的範囲において発生した事象に対する評価」**であるということから説明する。

時間的範囲は過去のある時点から現在までの範囲が典型的だが、場合によっては未来の時点も含む。いわゆる事前検死(プレモーテム)は未来の失敗を終点とするふりかえりである。また、空間的範囲はふりかえりの対象となる個人や集団が知覚可能な範囲だ。離れたチームや地球の裏側の事象まで対象にすることはない。

ふりかえりの対象は必ずしもふりかえりを行う当人とは限らない。他人の活動を外部からふりかえることもできる。

だが、ふりかえりという活動から評価とそれを行う評価者の存在は除外できない。

もっとも根本的な評価は事象の選別である。ふりかえりの中でどの事象を取り上げ、どの事象を取り上げないかという選別がすでに事象に対する評価である。

その上でさまざまな基準によって個々の事象の意味が評価される。

このような意味においてふりかえりとは「ある特定の時間・空間的範囲において発生した事象に対する評価」であり、ふりかえりを行う主体は常に事象の評価者である。

事象評価の4象限

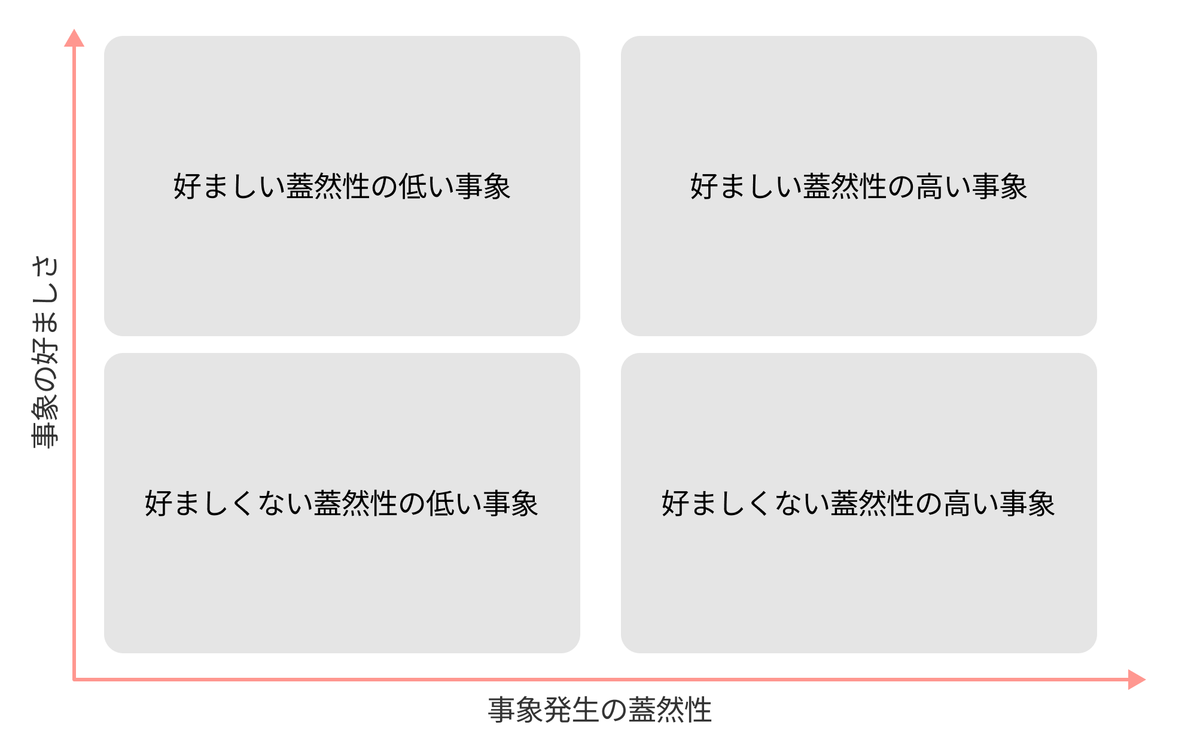

学習を目的としたふりかえりであれば、特に強く関心が向けられるのは事象の「価値の評価」と「蓋然性の評価」である。その理由は次の通りだ。

学習の成果は、学習の前後で発生する事象の変化を見てとる以外に評価しえない。

ある学習が好ましい学習であったかという評価は、学習前後で比較したときに好ましい事象が増え、好ましくない事象が減っているかどうかの評価にほかならない。

また、ある事象の発生が学習の成果であるという因果関係を捉えるためには、事象発生の蓋然性を評価できることも欠かせない。

つまり、学習の成果を評価するためには、ある事象の好ましさという「価値の評価」と、その発生の「蓋然性の評価」が必要となる。

この関心のもとで事象を捉えると、次のような事象評価の4象限が表れる。

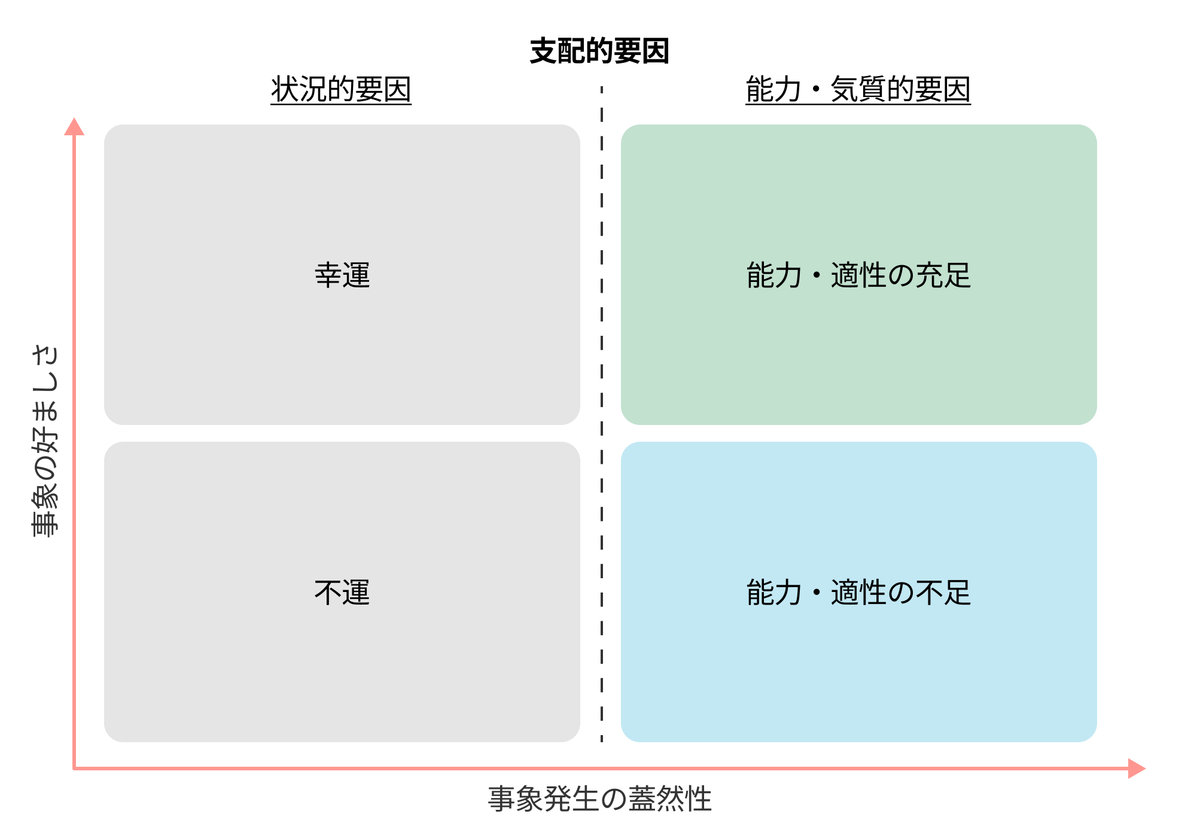

事象発生の蓋然性とは、その事象をもたらす要因が偶然的な要因に支配されている程度である。

つまり、蓋然性が低く好ましい事象とは、幸運に恵まれた偶然の賜物である(そもそも好ましい事象をもたらした偶然のことを『幸運』と呼ぶのであるが)。

同様に蓋然性が低く好ましくない事象の要因は不運である。

このような要因は主体の能力や気質ではどうしようもない外的なものであり、これらを**「状況的要因」**と呼ぶ。

一方、蓋然性の高い事象の要因は主体の能力や気質に強く結びつくと考えられる。

アンコントローラブルな外的要因に左右されにくいということは、裏返せば内的な要素に依存している。

個人が主体であれば自分自身、チームが主体であればチーム内部において事象の発生を左右しうる要因、それは選択や意思決定、実行などの行為である。

あらゆる行為がもたらす事象は、行為者の能力や気質に大きく左右される。それらに依存しない方法を選んだとしても、その方法の選択自体がひとつの行為である。

蓋然性の高い事象の支配的要因となりうるこれらの要因を**「能力・気質的要因」**と呼ぶ。

このアスペクトを4象限に加えると次のようになる。

ここからいくつかの洞察が得られる。

第一は事象評価の主観性だ。すなわち、この2つの評価は絶対的なものではなく、評価する者の主観的評価である。

事象の好ましさを左右するのは、それを評価する者の目的・欲望の達成にどれだけ寄与するかという合目的性である。

つまり、同じ事象であっても目的・欲望が異なれば好ましさも当然変わる。

また、事象発生の蓋然性も同様に、評価者の能力・気質によって評価基準が異なる。

たとえば、サッカーの技術が乏しい人にとって蹴ったボールがゴールに入るかどうかは運頼みである。だが、練習を重ねたプレイヤーにとってはある程度狙えるものである。「蹴ったボールがゴールに入る」という事象を支配する要因は、人によって状況的要因にも能力・気質的要因にもなりえる。

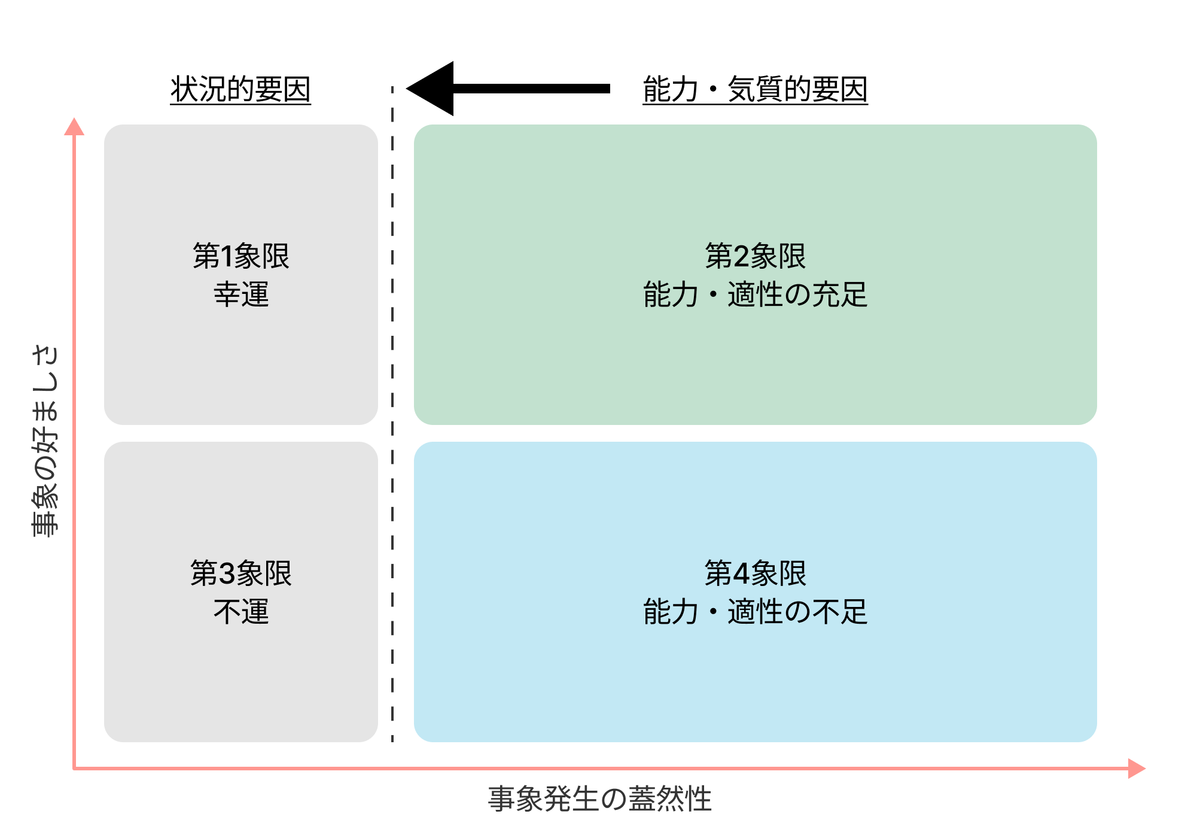

第二に、ふりかえりを通じた学習には2つの指向性がありえるということである。すなわち、「好ましい事象の蓋然性を高める」(水平方向の)指向性と、「蓋然性の高い事象の好ましさを高める」(垂直方向の)指向性。

そもそも学習とは、端的にいえば新たな能力の獲得や気質の変容である。つまり、ある事象がどれほど能力・気質的要因に支配されるか、ある事象の要因がどれほどコントローラブルであったかという評価の基準は、同じ人物であっても学習によって変化する。先程のサッカーの例で言えば、最初は素人でも練習すれば、「蹴ったボールがゴールに入る」という事象は能力・気質的要因に変化する。

つまり、学習は能力・気質の変容によって、アンコントローラブルだった状況的要因をコントローラブルな要因として新たに捉え直すような評価基準の変化をもたらす。

そのように4象限を区切る基準が動くことにより、第2象限・第4象限が占める領域が拡大する。個々の事象にとっては、第1象限から第2象限、または第3象限から第4象限への移動が起こる。これが水平方向の指向性だ。

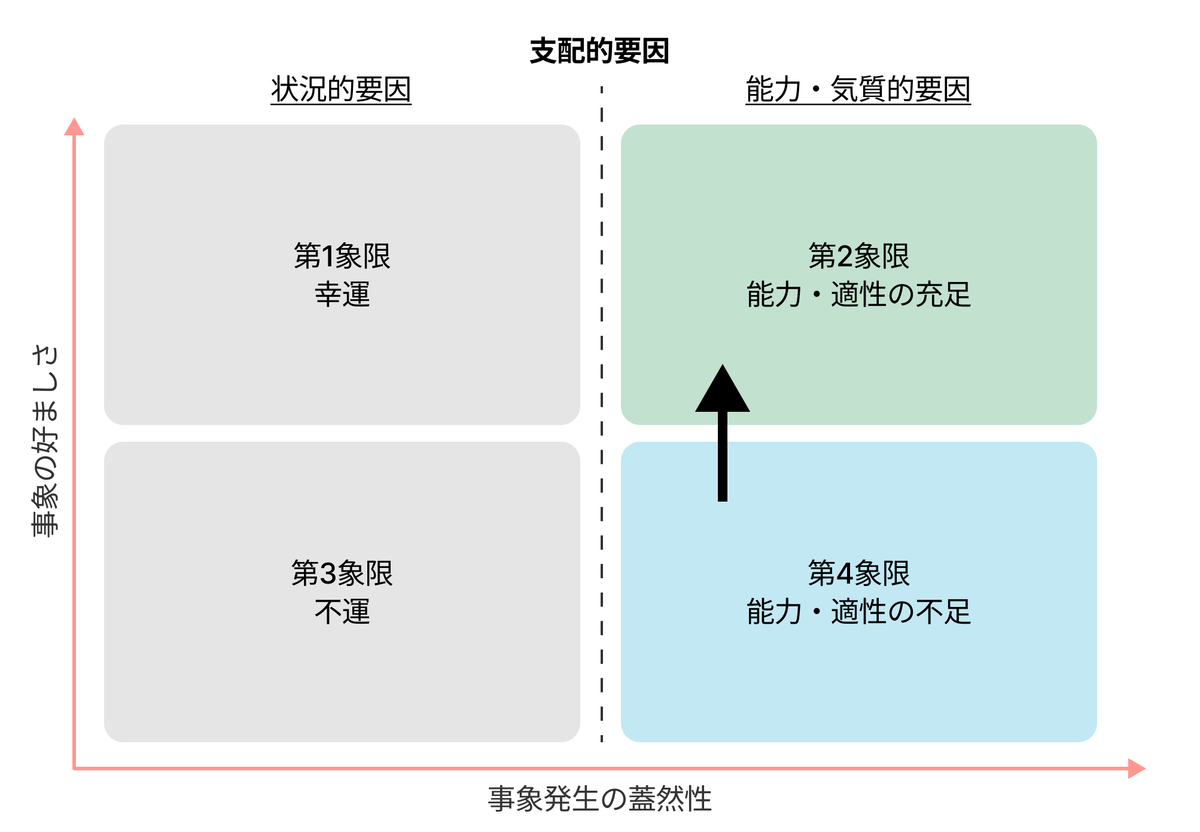

また、能力・気質的な要因とは状況の内部においてコントローラブルな行為である。

したがって、それらの行為を試行錯誤することで、好ましい事象を引き起こすように行動パターンを変容することができる。

このようにして第4象限から第2象限へ向かう学習の指向性が生まれる。

以上のように、ふりかえりを通じた学習には2つの指向性がありえる。

状況的要因に支配されるアンコントローラブルな事象をコントローラブルにしようとする学習(能力・気質の変容)と、試行錯誤によって行為がもたらす事象を好ましいものにしようとする学習(行動パターンの変容)だ。

この2つはどちらも、現状の事象評価と理想の事象とのギャップを埋めようとする意志がその原動力となる。したがって、学習を目的とするふりかえりにおいて、ある事象の支配的要因を見誤ることは学習を大きく阻害する。

根本的な帰属の誤り

ところで、第3象限はもっとも避けたいものであると同時に、もっとも避けえないものでもある。

2つの学習の指向性はどちらも、事象の分布を第3象限から遠ざけることに寄与するが、ここで注意すべきは第1象限と第3象限のあいだに学習の指向性を持たせることはできない点だ。幸運も不運も予測できない偶然であり、試行錯誤による垂直方向の学習は不可能である。

単に幸運であった第1象限の事象を第3象限として評価してしまう、あるいは能力不足が要因であった第4象限の事象を単なる不運(第3象限)だと評価してしまうことは、徹底的に避けねばならない。

だが、人間は本能的にこの間違いを起こしやすい。それは『根本的な帰属の誤り』と呼ばれる認知バイアスで説明される。

『根本的な帰属の誤り』とは、ある結果に対応する原因を推測する際に影響するバイアスである。

他人の失敗に対して、人はその原因をその人の能力・気質的な要因に紐付ける傾向があり、状況的な要因を軽視する。しかし、自身の失敗については逆の見方をする傾向がある。

一方で、他人の成功に対してはその原因を状況的な要因だと評価するが、しかし自身の成功の原因は能力・気質的な要因に紐付ける傾向がある。

これは因果関係について「一番単純で直感的な結論を出す傾向」とも言える。

つまり、人間は根本的に状況的要因と能力・気質的要因の見極めを間違えやすい。

上述のとおり、そもそも事象の好ましさも蓋然性も主観的な評価である。

それに加えて認知バイアスまで影響するとなれば、ふりかえりを通じた学習を集団で成り立たせることは非常に困難であると言える。

だからこそ、組織やチームにおけるふりかえりの方法は今日まで論じられ続けているのだ。

ふりかえりのための数々の方法が考案されてきたことが、人間が本来的にふりかえりを苦手としていることの証左でもあり、それらの方法の本質的な効能は事象評価に関する人間の認知バイアスを矯正することにあると、そう考えてもそれほど不自然ではないだろう。

その一例として、これからKeep/Problem/Try、いわゆるKPTという代表的なふりかえりの方法が、どのような矯正効果を持ちうるのかを説明する。

KPTがもたらしうる矯正効果

KPTは組織やチームの反復的な活動の中で行われるふりかえりである。

KPTにおける時間的範囲はそのイテレーションの期間であり、空間的範囲はその集団の活動範囲である。

その範囲の中で、Keep(続けるべきこと)・Problem(問題であること)・Try(行いたい新しいこと)を書き出していく。

この3つのフレームを事象評価の観点から解釈しなおしてみよう。

Keepについて

Keepの定義は「続けるべきこと」である。「続ける」は動作動詞であり、対象となる何かしらの行為が存在することを示す。

Keepを書き出す上では3つの条件、『事象と行為の分別』『行為主体の内在』『結果再現性の評価』が求められる。

『事象と行為の分別』はKeepの定義から明らかである。

行為とそれがもたらした結果としての事象は分けて考えなければならない。

また、行為を継続するにはその行為主体の意志が必要だ。なぜなら、行為者の意志によらずそれが続くのであれば、それはもはや行為とはいえないからだ。

行為を続けるべきものとするならば、「誰が続けるか」という行為主体の特定は避けられない。

さらに、外部の何者かが実行する行為はアンコントローラブルであるため、行為主体がその集団の中にいなければならない。よって、『行為主体の内在』は必須条件となる。

そして、同じ行為を繰り返してもそれが同じ結果をもたらすとは限らない。

行為を継続することの意義は、その結果として好ましい事象が再現することにある。

よってKeepには『結果再現性の評価』が必要だ。

もし結果を再現するために行為の他に恵まれた状況を必要とするのなら、その事象の支配的要因は行為ではなく状況である。

これらの条件はKPTの参加者の前に3つの問いとして立ちあがる。

- 「そのKeepは行為であるか?」:行為でなければ継続できない

- 「その行為の主体はわれわれか?」:われわれの意志によって継続できなければならない

- 「その行為の結果は再現可能か?」:結果が再現しなければ行為を継続する意味がない

3つの問いは、成功的事象の要因についての安易な分析を許さず、状況的要因に目を向けさせるための認知的な矯正として機能する。

そもそも、ある行為の結果が好ましい事象であったなら、それを再現しようとする意志は自ずと生まれる。

ましてやそれが再現可能であるなら、ふりかえりなどなくても続けるだろう。

つまり、Keepに書かれる「続けるべきこと」自体は(矯正という視点から見れば)それほど重要ではない。であれば、なぜKPTはKeepを書き出させるのか。それはKeepを書こうとして初めて目が向けられる**「Keepに書けないこと」**を取り出すためである。

Keepについて考えるとき、関心が向けられているのは好ましい事象である。

すでに述べたとおり、自身の成功は『根本的な帰属の誤り』によって能力・気質的な要因に紐付けられやすい。

だが、Keepというフレームは、それがどれだけアンコントローラブルな状況的要因に支配されていたかということに関心を向ける。

Keepが突きつける3つの問いのうちどれかひとつでもNoならば、その事象は第1象限に位置づけられ、偶然の賜物であったと評価されるからだ。

このように「Keepに書けないこと」が取り出されることによって、水平方向の学習が動機づけられる。

すなわち、今はまだ状況的要因に支配されている事象を、行為によって再現できるようになるための能力・気質を養う学習の原動力となる。

Problemについて

続いて Problem について触れよう。

以前書いた記事では、『問題は 「私」と「何か」の関係性の中で立ち現れる現象である』と述べた。

この洞察は KTPにおける Problem についても当てはまる。

つまり、ある事象を「問題視」するか否かというのは、まさしく事象の好ましさの評価である。

これは集団での振り返りにおいて重要な意味を持つ。なぜなら、ある人にとって問題となる事象が、別の人にも同様に問題として見られるとは限らないからだ。

したがって、Problemというフレームが参加者に問うのは、その事象は「われわれの問題」になっているかという間主観的な評価基準の確認であり、事象の好ましさについての評価基準の共有にほかならない。ある事象が集団の誰にとっても好ましくない「われわれの問題」であるためには、それが「われわれの目的」をどのように阻害してるのか説明できなければならない。そのためには、目的の共有が前提条件として求められる。

Tryについて

最後は Try だ。Tryがあることによって、Keep と Problem が意味あるものになる。

Keep と同様に、Problem にも『根本的な帰属の誤り』を矯正する効果がある。それは「この Problem から Try は生まれるか?」という問いによってだ。

定義から明らかだが、Try として書き出されることは Keep と同じく行為である。

したがって、ある Problem に対して Try が思いつくということは、その問題は状況的な要因だけに支配されているのではなく、行為によって介入する余地があることを示している。逆に言えば、まったく Try を生み出せない Problem だけが、真に状況的な要因による事象だと結論付けられる。

自身の失敗は、その原因を状況的な要因に紐付けやすい。

Problem から Try を考えるという作業は、好ましくない事象を第3象限の不運として安易に片付けるのではなく、第4象限として捉え直すチャンスを与えてくれる。

それは学習によって第2象限への移動ができる希望があることを意味する。

また、Keepは「Keepに書けないこと」を取り出すための作業であり、状況的要因による偶然性を克服する学習の動機づけとなりうると述べたが、それは言いかえれば「Keepに書けないこと」それ自体が Problem であるということであり、学習はそこから生まれた Try である。

このようにして、 Keep と Problem は Try によって第2象限に向けた学習の動機としての意味を与えられる。

ふりかえりへ臨む姿勢

以上のとおり、事象の評価における本能的な誤りを矯正するフレームワークとして捉えたKPTの本質は、次のようにまとめられる。

- どのような事象が「われわれにとって」好ましいのかという価値基準を共有する機会であると同時に、

- 好ましい事象のうち、行為により再現可能なものとそれ以外の分別であり、

- 好ましくない事象のうち、行為により解決可能なものとそれ以外の分別であり、

- われわれが取り組むべきは、再現可能ではない成功と、解決可能である失敗を、行為によって解決するという「改善する意志」(学習の指向性)の確認である

これはどのようにKPTを使うのが正しいかという話ではない。方法それ自体に正しい目的というものはない。この洞察は、ふりかえりという活動に対するわれわれの姿勢によって、同じ方法であっても新たな効果を見出す可能性が生まれるということを示すものである。

われわれの事象評価にはいつでも主観性と『根本的な帰属の誤り』という壁が立ちはだかっている。この認識があることで、ふりかえりの時間をただ漫然と過ごすのではなく、自らやチームのバイアスを矯正するトレーニングの時間だと考えることができるようになる。そうした姿勢で臨むふりかえりはイテレーションの中でもっとも重要な活動になるだろう。

ふりかえりがどのような意味を持つかは、ふりかえりに臨む者の姿勢次第であり、真に問われるのは「われわれはふりかえりにどのような意味を持たせるか」である。

参考文献